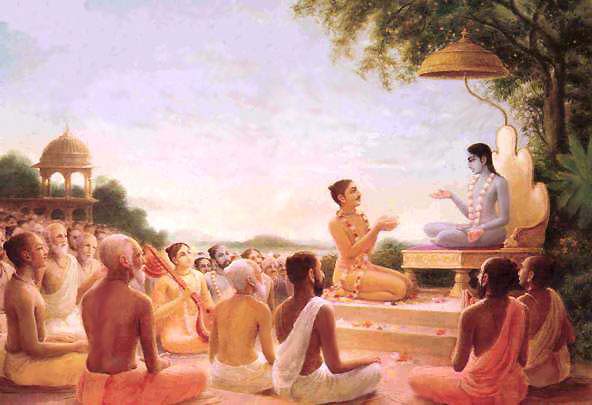

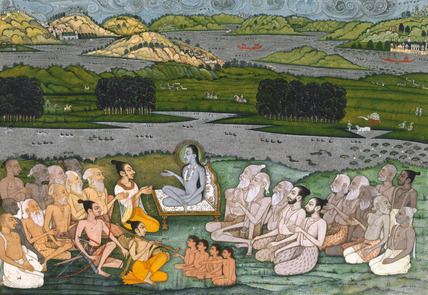

भागवत की कथा सनकादि मुनियों ने नारद को सुनाया था, नारद ने वेदव्यास को सुनाया था, शुकदेव ने परीक्षित को सुनाया था और गोकर्ण ने धुन्धुकारी को सुनाया था. सबके प्रयोजन अलग अलग थे. नारद को भक्ति के लिए, वेदव्यास को शांति के लिए, परीक्षित को मृत्यु के समय और धुन्धुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए सुनाया गया था. कलियुग के तीस वर्ष वीत जाने के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को शुकदेव ने परीक्षित को भागवत कथा सुनाना आरम्भ किया था. राजा परीक्षित के भागवत कथा सुनने के पीछे एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संदेश है.

भागवत की कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गये. वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गये तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुँच गये. वहाँ पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किये हुये तथा शान्तभाव से एकासन पर बैठे हुये ब्रह्मध्यान में लीन थे. राजा परीक्षित ने उनसे जल माँगा किन्तु ध्यानमग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया. सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुये कलियुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर के मेरा अपमान कर रहा है. उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया. उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े हुये एक मृत सर्प को अपने धनुष की नोंक से उठा कर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गये.

शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है किन्तु उनके पुत्र ऋंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया. ऋंगी ऋषि ने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा. इस प्रकार विचार करके उस ऋषिकुमार ने कमण्डल से अपनी अंजुली में जल ले कर तथा उसे मन्त्रों से अभिमन्त्रित करके राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा तुझे आज से सातवें दिन तक्षक सर्प डसेगा.

कुछ समय बाद शमीक ऋषि के समाधि टूटने पर उनके पुत्र ऋंगी ऋषि ने उन्हें राजा परीक्षित के कुकृत्य और अपने श्राप के विषय में बताया. श्राप के बारे में सुन कर शमीक ऋषि को बहुत दुःख हुआ और उन्होंने कहा – “अरे मूर्ख! तूने घोर पाप कर डाला. जरा सी गलती के लिये तूने उस भगवत्भक्त राजा को घोर श्राप दे डाला. मेरे गले में मृत सर्प डालने के इस कृत्य को राजा ने जान बूझ कर नहीं किया है, उस समय वह कलियुग के प्रभाव में था. उसके राज्य में प्रजा सुखी है और हम लोग निर्भीकतापूर्वक जप, तप, यज्ञादि करते रहते हैं. अब राजा के न रहने पर प्रजा में विद्रोह, वर्णसंकरतादि फैल जायेगी और अधर्म का साम्राज्य हो जायेगा. यह राजा श्राप देने योग्य नहीं था पर तूने उसे श्राप दे कर घोर अपराध किया है. कहीं ऐसा न हो कि वह राजा स्वयं तुझे श्राप दे दे, किन्तु मैं जानता हूँ कि वे परम ज्ञानी है और ऐसा कदापि नहीं करेंगे.” ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यन्त पश्चाताप होने लगा.

राजगृह में पहुँच कर जब राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा तो कलियुग का प्रभाव समाप्त हो गया और ज्ञान की पुनः उत्पत्ति हुई. वे सोचने लगे कि मैने घोर पाप कर डाला है. निरपराध ब्राह्मण के कंठ में मरे हुये सर्प को डाल कर मैंने बहुत बड़ा कुकृत्य किया है. इस प्रकार वे पश्चाताप कर रहे थे कि ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषिकुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से सातवें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा. राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले – “ऋषिकुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है. मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिय दण्ड मिलना ही चाहिये. आप ऋषिकुमार को मेरा यह संदेश पहुँचा दीजिये कि मैं उनके इस कृपा के लिये उनका अत्यंत आभारी हूँ.” उस शिष्य का यथोचित सम्मान कर के और क्षमायाचना कर के राजा परीक्षित ने विदा किया.

राजा परीक्षित ने अपने जीवन के शेष सात दिन को ज्ञान प्राप्ति और भगवत्भक्ति में व्यतीत करने का संकल्प कर लिया. इस बावत उन्होंने शुकदेव से भागवत कथा सुनी और भयमुक्त होकर ब्रह्म भाव की प्राप्ति की थी. परीक्षित ने पूर्वार्जित शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही सर्पदंश से बचने का कोई उद्योग नहीं किया. यदि परीक्षित चाहते तो वे स्वयं ही सर्प सत्र का आयोजन कर सकते थे. जन्मेजय के सर्पसत्र को गुरु बृहस्पति ने रोकवाया और कहा कि तक्षक अमृत पी कर अमर है. यह श्राप परीक्षित के प्रारब्ध का फल है इसलिए यह सर्प सत्र बंद कर देना ही ऋत के नियमों के अनुकूल है.

गौरतलब है कि शुकदेव ने कथा के अंत में परीक्षित को अद्वैत वेदांत का उपदेश किया. उपदेश में कहीं भी कृष्ण शब्द नहीं आया है. उन्होंने कहा –

अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् ।

एवं समीक्ष्य चात्मानमात्मन्याधाय निष्कले ॥ ११ ॥

दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननै: ।

न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मन: ॥ १२ ॥

हे राजन ! तुम इस प्रकार चिन्तन करो. मैं ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ. सर्वाधिष्ठान परब्रह्म मैं ही हूँ. इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लोगे. उस समय अपनी विषैली जीभ लपलपाता हुआ तक्षक आये और तुम्हें डंस ले तो कोई परवा नहीं. तुम अपने आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपने शरीर से और तो क्या, सारे विश्व को भी अपने से पृथक नहीं देखोगे.

परीक्षित गंगा तट पर कुश का आसन लगा कर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठे और ध्यान लगाकर समाहित चित्त हुए ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गये.

तो सवाल ये है कि भागवती कथा वाचक शुकदेव के उपदेश का यथावत वाचन क्यों नहीं करते ? जब भागवत का प्रारम्भ में मंगलाचरण अद्वैत वेदांत का है और अंत का उपदेश भी अद्वैत वेदांत है तो बीच की कथाएं मात्र कथाएं हैं सार तो अद्वैत का उपदेश है. यह क्यों नहीं देते? जनता को कथा में क्यों भरमाते हैं? शुकदेव का उपदेश रामानुजाचार्य के दर्शन को ख़ारिज करता है .. और आदि शंकराचार्य के दर्शन को पुष्ट कर उसका ही प्रवर्तन करता है . इस बात को क्यों नहीं स्थापित किया जाना चाहिए !!

इस कथा का प्रयोजन यह बताना है कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु दोनों उसके प्रारब्ध कर्मों का फल है. मनुष्य को आयु उसके कर्मों द्वारा उसे प्राप्त होती है. कोई अल्पायु और कोई दीर्घायु होता है. ब्राह्मण का श्राप भी परीक्षित के पूर्व जन्म के कर्मों का फल था जिसका विपाक होना था और यह उनकी मुक्ति का हेतु भी बनने वाला था. यही परीक्षित के साथ घटित हुआ. उस समय शुकदेव आदि त्रिकालदर्शी सिद्ध ऋषि थे जो परीक्षित की रक्षा करने में सर्वथा सक्षम थे लेकिन श्राप से जुड़ा जो मुक्ति रूप फल था वह उन्हें नहीं मिलता. उन्हें यह ज्ञान था इसलिए उन्होंने भी कोई यत्न नहीं किया. कथा से ज्योतिषियों को यह निर्देश भी प्राप्त होता है कि जब किसी जातक की मारक दशा अंतिम हो और आयुष्य शेष न हो, तो उन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं बताना चाहिए. उन्हें वही बताना चाहिए जो परीक्षित को शुकदेव ने बताया. उस समय को ईश्वर में लगा देना चाहिए और अंतिम क्षण का इन्तेजार करना चाहिए.