सभी पुराणों में स्वर्गादि का जो विवरण मिलता है वह ऋग्वेद के कौषीतकि ब्राह्मण की संकल्पना पर ही आधारित है. चूंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है इसलिए यह विवरण सबसे प्रामाणिक वर्णन है. सनकादि कुमारों का ब्रह्मलोक गमन की कथा, विष्णु लोक में द्वारपालों को राक्षस बनने का श्राप देने की कथा उपनिषद काल की कथा है जो भागवतआदि पुराणों में वर्णित है. इससे पूर्व स्वर्ग गमन का ऐसा वर्णन कहीं और उपलब्ध नहीं होता.

गर्ग ऋषि के प्रपौत्र महर्षि चित्र ने यज्ञ करने का निश्चय करके अरुण के पुत्र महात्मा उद्दालक को प्रधान ऋत्विक के रूप में आमन्त्रित किया; किन्तु प्रसिद्ध मुनि उद्दालक स्वयं न जाकर अपने पुत्र श्वेतकेतु को महर्षि चित्र के यज्ञ को सम्पन्न कराने के लिए भेजा। श्वेतकेतु अपने पिता की आज्ञानुसार यज्ञ में पहुँच कर एक ऊँचे आसन पर आसीन हुए। श्वेतकेतु को उच्च आसन पर आसीन हुआ देखकर चित्र ने प्रश्न किया-हे गौतम कुमार! इस लोक में कोई ऐसा आवरण युक्त स्थान है, जिसमें मुझे ले जाकर रखोगे ? या फिर उसमें भी कोई पृथक्-सर्वथा विलक्षण आवरण शुन्य पद है, जिसको जान करके तुम उसी विशेष लोक में मुझे प्रतिष्ठित करोगे ? ऐसा सुनकर श्वेतकेतु ने महर्षि चित्र से कहा-हे भगवन्! मैं यह सब नहीं जानता; मेरे पिता आचार्य है, अतः उन्हीं से इस प्रश्न को पूछूँगा । इस प्रकार से कहकर श्वेतकेतु, उद्दालक के पास जाकर बोले-हे पिता जी! महर्षि चित्र ने इस तरह से प्रश्न किया है; तो मैं इसके सन्दर्भ में उन्हें किस तरह से उत्तर दूँ? उद्दालक ने कहा हे वत्स! मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। हम दोनों लोग महाभाग चित्र को यज्ञशाला में चलकर इस प्रश्न का अध्ययन करके ही इस विद्या को प्राप्त करेंगे। जब दूसरे अन्य लोग हमें विद्या एवं धन आदि प्रदान करते है, तो फिर चित्र भी देंगे ही। अत: आओ, हम दोनों महर्षि चित्र के पास चलें। तदनन्तर वे प्रसिद्ध आरुणि मुनि हाथ में समिधा ग्रहण करके जिज्ञासु भाव से गर्ग के प्रपौत्र महर्षि चित्र के यहाँ गये और कहा- ‘मैं विद्या प्राप्ति हेतु आपके पास आया हूँ । चित्र ने कहा-हे गौतम! आप ब्राह्मणों में अति पूजनीय एवं ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं, क्योंकि मेरे जैसे लघु व्यक्ति के समीप आते हुए आपके मन में अपनी श्रेष्ठता का अभिमान नहीं हुआ। अतः आप आइये, आपको निश्चय ही इस पूछे हुए प्रश्न का स्पष्ट रूप से बोध कराऊँगा ॥

महर्षि चित्र ने कहा- हे ब्रह्मन् ! जो भी कोई लोग अग्निहोत्रादि सत्कार्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे सभी जब इस लोक से प्रयाण करते हैं, तो वे चन्द्रलोक अर्थात् स्वर्ग लोक में गमन करते हैं। पूर्व पक्ष में (पुण्य शेष रहने तक) वे प्राणों द्वारा वहाँ के भोग पदार्थों का सेवन करते हैं। दूसरे पक्ष में (अर्थात् स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त भूत पुण्यों के क्षीण होने पर) चन्द्र लोक प्राणियों को तृप्ति नहीं दे पाता। निश्चय ही यह चन्द्रमा स्वर्ग लोक के द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। जो अधिकारी (दैवी सम्पत्ति से युक्त होने के कारण) उस स्वर्ग रूप चन्द्रमा का प्रत्याख्यान कर देता है (अर्थात् जहाँ से फिर से नीचे गिरना पड़े, ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए चन्द्रलोक का परित्याग कर देता है।), उस पुरुष को उसका वह शुभ संकल्प चन्द्रलोक से भी ऊपर अविनाशी ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित करा देता है; लेकिन जो पुरुष स्वर्गीय सुख के प्रति ही आसक्त होने के कारण चन्द्रलोक को स्वीकार कर लेता है, उस कामनायुक्त स्वर्गवासी को उसके पुण्य भोग के समाप्त होने पर उसे सभी देव वर्षा के रूप में परिवर्तित करके उसी लोक में ही पुनः बरसा देते हैं। वर्षा के रूप में वह यहाँ आया हुआ कर्मफल का भोक्ता जीव स्वकृत पूर्व वासनानुसार कीट-पतंग या पक्षी, व्याघ्र, सिंह, मछली, साँप, बिच्छू, मनुष्य या अन्य कोई दूसरा जीव होकर अनुकूल शरीरों में स्वकर्म एवं विद्या (उपासना) के अनुसार ही यहाँ-वहाँ जन्म लेता है। इस प्रकार अपने पास में आए हुए शिष्य से दयालु एवं तत्त्वज्ञान धारण करने वाले गुरु को इस तरह से पूछना चाहिए-हे वत्स! तुम कौन हो? गुरु के इस तरह से पूछने पर शिष्य को इस तरह उत्तर देना चाहिए। हे देवताओ! जो पन्द्रह कलाओं से युक्त शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष के कारणभूत श्रद्धा के माध्यम से प्रादुर्भुत, पितृलोक स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के भोगों को प्रदान करने में समर्थ हैं, उन चन्द्रमा के समीप से उत्पन्न होकर पुरुष रूप अग्नि में स्थापित हुआ, जो श्रद्धा, सोम, वृष्टि एवं अन्न का परिणामभूत वीर्य है, उस वीर्य के ही रूप में केन्द्रित हुए मुझ कर्मफल के भोक्ता जीव को तुमने वीर्याधान करने वाले पुरुष में प्रेरित किया। तदनन्तर गर्भाधान करने वाले पुरुष (पिता) के द्वारा तुमने मुझको माता के गर्भ में धारण करवाया। माता के गर्भ में द्वादश-त्रयोदश आर्षमास (२३ दिन का एक आर्षमास) तक रहकर जन्म लिया। इस कारण अब मुझे अमृतत्व की प्राप्ति के साथ साधनभूत ब्रह्मज्ञान हेतु अनेक ऋतुओं तक अक्षय रहने वाली दीर्घायु प्रदान करें। ब्रह्म के साक्षात्कार तक मेरे दीर्घ जीवन हेतु चिरस्थाई आयु की पुष्टि प्रदान करें, क्योंकि यह सब कुछ जानकर के मैं समस्त देवताओं से प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए उसी सत्य से, उसी तप से, जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है, मैं वही ऋतु हूँ अर्थात् संवत्सरादि रूप मरणधर्मा मनुष्य हूँ। आर्तव हूँ-ऋतु अर्थात् रज-वीर्य के माध्यम से प्रादुर्भूत हुआ शरीर हूँ और यदि ऐसी बात नहीं है, तो आप ही कृपा करके बतायें कि मैं कौन हूँ? उस (शिष्य) के इस तरह से कहने पर संसार के भय से भयभीत हुए शिष्य को गुरु ब्रह्मविद्या के उपदेश द्वारा भवसागर से पार करके बन्धनों से मुक्ति प्रदान कर देता है॥

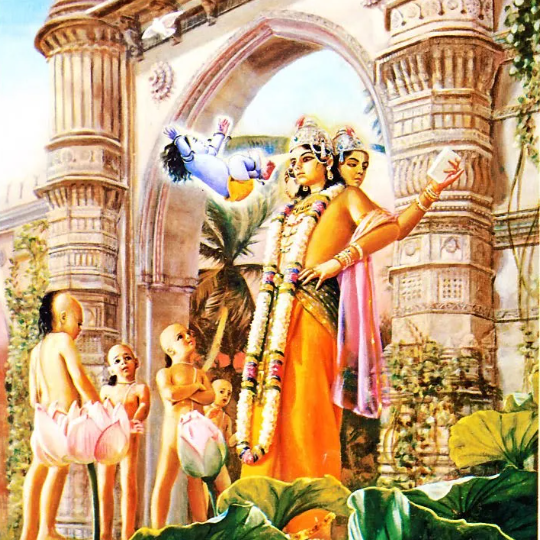

वह विराट् ब्रह्म का उपासक पूर्व में कहे हुए देवयान मार्ग पर पहुँच कर सर्वप्रथम अग्निलोक में गमन करता है। तदनन्तर वायुलोक में प्रस्थान करता है, फिर वहाँ से वह सूर्यलोक में गमन करता है, इसके बाद वरुण लोक में आता है, फिर वह इन्द्रलोक में आता है, इन्द्रलोक से प्रजापति के लोक में गमन करता हुआ ब्रह्म लोक में आ जाता है। इस ख्याति प्राप्त ब्रह्मलोक के प्रवेश मार्ग पर सर्वप्रथम ‘अर’ नामक एक महान् प्रसिद्ध जलाशय है। (काम, क्रोध, लोभादि अरियों-शत्रुओं के द्वारा निर्मित होने से ही उस जलाशय को अर के नाम से जाना गया है।) उस अर नामक जलाशय से आगे मुहूर्ताभिमानी देवता का स्थान है, काम, क्रोध, लोभादि की प्रवृत्ति प्रादुर्भूत करके ब्रह्मलोक प्राप्ति के अनुकूल की हुई उपासना एवं यज्ञादि पुण्य को नष्ट करने से ‘इष्टिहा’ (जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में बाधा पहुँचाते हैं) कहलाते हैं। इसके आगे ‘विरजा’ नाम वाली नदी विद्यमान है, इस नदी के दर्शन मात्र से ही वृद्धावस्था दूर हो जाती है। इस नदी से आगे ‘इल्य’ नामक वृक्ष स्थित है। ‘इला’ पृथ्वी का नाम है और उस (इला) का ही स्वरूप होने के कारण उस वृक्ष का नाम ‘इल्य’ पड़ा। उससे आगे कई अनेक देवों के द्वारा सेव्यमान उद्यान, बावली, कूप, सरोवर एवं नदी आदि अलग-अलग जलाशयो से युक्त एक नगर है, उस नगर के एक ओर विरजा नामक नदी है एवं दूसरी ओर धनुष की प्रत्यज्वा के आकार का (अर्धचन्द्राकार) एक परकोटा (चहारदीवारी) है। उसके आगे ब्रह्माजी का ‘निवासभूत विशाल देवालय है, जो अपराजित’ के नाम से प्रख्यात है। सूर्य के सदृश तेजस्वरूप होने के कारण वह कभी भी किसी के द्वारा पराजित नहीं होता। मेघ एवं यज्ञरूप से उपलक्षित वायु तथा आकाश स्वरूप इन्द्र एवं प्रजापति उस ब्रह्म देवालय के द्वार-रक्षक के रूप में विद्यमान है। वहाँ पर एक सभा मण्डप है, जिसका नाम ‘विभुप्रमित’ है। उस सभा मण्डप के मध्य भाग में स्थित एक वेदी (चबूतरा) है, जो ‘विचक्षणा’ के नाम से प्रख्यात है। (उस वेदी का प्रतिपादन बुद्धि एवं महत्तत्त्व आदि के नाम से भी होता है) वह अति विशेष लक्षणों से युक्त है। जो अपरिमित बल से सम्पन्न है, ऐसा यह ‘अमितौजस्’ नामक प्राण ही भगवान् ब्रह्मा जी का सिंहासन (पलंग) है। मानसी प्रकृति मन को कारणभूता होने से या फिर मन को आनन्द प्रदान करने वाली होने के कारण वह मानसी कहलाती है। उसके आभूषण भी उसी के अनुरूप हैं। ‘चाक्षुषी’ के नाम से उसकी छायामूर्ति की ख्याति है। वह तेजोयुक्त नेत्रों की प्रकृति होने के कारण अति तेज स्वरूप है। उसके अलंकारादि भी अत्यन्त तेजोमय हैं। यह संसार इन चतुर्विध प्राणियों-जरायुज, स्वेदज, अण्डज तथा उद्भिज्ज से परिपूर्ण है। समस्त विश्व, जड़-चेतन समुदाय भगवान् ब्रह्मा जी की वाटिका के पुष्प एवं उनके धौत (धोती) और उत्तरीय के रूप में युगल वस्त्र हैं। वहाँ की अप्सरायें (साधारण युवतियां) ‘अम्बा’ एवं ‘अम्बावयवी’ के नाम से प्रसिद्ध हैं। सम्पूर्ण विश्व को जन्म देने चाली श्नुतिरूपा होने से वह ‘अम्बा’ के नाम से प्रसिद्ध है और ‘अम्ब’ (अधिक) एवं ‘अवयव’ (अंश-न्यून) भाव से रहित बुद्धिरूपा होने के कारण उनका नाम ‘अम्बावयवी’ पड़ा । इसके अतिरिक्त वहाँ ‘अम्बया’ नाम वाली नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं। अम्बक अर्थात् नेत्ररूप ब्रह्मज्ञान की ओर गमन करने के कारण उनकी ‘अम्बया’ संज्ञा है। ऐसे उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लोक को जो भी मनुष्य जानता है, वह उसी को प्राप्त होता है। उस पुरुष को जब कोई अमानव पुरुष आदित्यलोक से हमारे अर्थात् ब्रह्मलोक के लिए लाता है, तब उस समय ब्रह्मा जी अपने सहायकों एवं अप्सराओं से कहते हैं—दौड़ो, उस महात्मा पुरुष का मेरे यश एवं प्रतिष्ठा के अनुकूल स्वागत करो। मेरे लोक में लाने वाली उपासना आदि के कारण निश्चय ही यह (महान् पुरुष) उस विरजा नदी के पास तक आ गया है। निश्चय ही अब वह पुरुष वृद्धावस्था नहीं प्राप्त करेगा॥ ३

(ब्रह्माजी का आदेश प्राप्त होने पर उस पुरुष के सम्मान के लिए) पाँच सौ अप्सरायें जाती हैं। उनमें से सौ अप्सराएँ तो हाथों में (मंगल द्रव्य, केशर, हल्दी एवं रोली आदि के) चूर्ण लिए रहती हैं। अन्य सौ के हाथों में तरह-तरह के दिव्य वस्त्र तथा आभूषण आदि होते हैं। अन्य सौ अप्सराएँ अपने हाथों में फल लिए होती हैं, अन्य सौ के हाथों में विभिन्न तरह के दिव्य अङ्गराग होते हैं एवं सौ अप्सराएँ अपने हाथों में भाँति-भाँति की मालाएँ उसके सम्मानार्थ लिए होती हैं। वे सभी अप्सराएँ उस महान् आत्मा को ब्रह्मोचित अलंकारों से सुसज्जित करती हैं। वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माजी के योग्य आभूषणों को धारण करके ब्रह्माजी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तदनन्तर वह ‘अर’ नाम वाले सरोवर के समीप आकर उसे मन के द्वारा संकल्प मात्र से पार कर लेता है। उस जलाशय के समीप पहुँच कर अज्ञानी मनुष्य उसमें डूब जाते हैं। तत्पश्चात् यह ब्रह्मज्ञानी मुहूर्ताभिमानी ‘इष्टिहा’ नामक देवताओं के समीप में आता है; लेकिन वे विघ्नकारी देवता उसके पास से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद वह विरजा नदी के तट पर आ करके उस नदी को भी संकल्प मात्र से लाँघ जाता है। वहाँ पर वह ब्रह्मज्ञानी अपने समस्त पुण्य एवं पापों को त्याग देता है। जो उसके कुटुम्बी प्रियपरिजन आदि होते हैं, वे सभी लोग तो उसके पुण्य के भागीदार बनते हैं; किन्तु जो उस (दिव्यात्मा) से द्वेष करने वाले होते हैं, उन्हें उसके द्वारा त्यागे हुए पापों का भागीदार बनना पड़ता है। ( उस सन्दर्भ में यह दृष्टान्त इस प्रकार है)-रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष दौड़ाते हुए रथ के दोनों चक्रों का भूमि से जो संयोग-वियोग होता है, वह उन चक्रों को देखते रहने पर भी आरोही को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही वह ब्राह्मवेत्ता पुरुष रात एवं दिन को , पाप एवं पुण्य को तथा अन्य सभी तरह के द्वन्द्वो को देखता है, परन्तु द्रष्टा होने के कारण ही वह इनसे सम्बन्धरहित रहता है। इस कारण वह पुण्य एवं पाप से रहित होता है। अतः ब्रह्मज्ञान के कारण ही वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ॥

इसके पात् वह (पुरुष) ‘इल्य’ नामक वृक्ष के पास गमन करता है। उस समय उसकी घ्राणेन्द्रिय में ब्रह्म-गन्ध का प्रवेश होता है। तदनन्तर वह ‘सालज्य’ नामक नगर के पास आता है. यहाँ उसकी स्यादेन्द्रिय में उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मरस की अनुभूति होती है, जिसका कि उसे इसके पहले कभी भी अनुभव नहीं हुआ होता। इसके बाद वह ‘अपराजित’ नाम वाले ब्रह्म मन्दिर के पास में आता है। वहीं पर उममें ब्रह्मतेज का प्रवेश होता है। फिर वह द्वार रक्षक इन्द्र एवं प्रजापति के समीप में गमन करता है, प्रजापति उसके सामने से रास्ता छोड़कर अलग हट जाते हैं। इसके अनन्तर वह ‘विभुप्रमित’ नामक सभा मण्डप में पहुँचता है, वहाँ पर उसके अन्तःकरण में ब्रह्मयश प्रविष्ट करता है, फिर वह ‘विचक्षणा’ नाम से युक्त वेदी के समीप में आता है। ‘बृहत्’ एवं ‘रथन्तर’ ये दो साम उस पलंग के दोनों अग्रभाग के पाये हैं और ‘श्यैत’ एवं ‘नौधस’ नामक साम उसके दोनों पृष्ठ भाग के पाये हैं। ‘वैरूप’ तथा ‘वैराज’ नाम से युक्त ये साम उसके दक्षिणी एवं उत्तरी पार्श्व हैं। ‘शाक्वर’ एवं रैवत’ नामक साम उसके पूर्वी और पश्चिमी पार्श्व हैं। वह समष्टि बुद्धिरूपा है। यह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धि के माध्यम से विशेष दृष्टि प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वह ‘अमितौजस्’ नामक पलंग अथवा सिंहासन के समीप में आता है, वह पर्यङ्क (पलंग) प्राणरूप ही है, भूत एवं भविष्यत् काल उसके अग्रभाग के पाये हैं, श्रीदेवी या भूदेवी ये दोनों उस सिंहासन के पृष्ठभाग के पाये हैं। उसके उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में जो ‘अनूच्य’ नामक दीर्घ खट्वाङ्ग हैं, वे ‘बृहत्’ एवं ‘रथन्तर’ नाम से युक्त साम हैं और पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में जो छोटे खट्वाङ्ग हैं और जिन पर सिर एवं पैर रखे जाते हैं, वे ‘यज्ञायज्ञोय’ नामक साम हैं। पूर्व से पश्चिम दीर्घाकार के रूप में लगी हुई पाटियाँ ऋक् एवं साम को प्रतीक हैं। दक्षिण एवं उत्तर की ओर जो आड़ी तिरछी लगी हुई पाटियाँ हैं, स्वयं यजुर्वेद स्वरूप ही हैं। चन्द्रमा को कोमल एवं शोतल रश्मियाँ ही उस पर्यङ्क (पलंग) के मुलायम गहे के रूप में हैं। उद्गीथ हो उस पर बिछी हुई उपश्री अर्थात् श्वेत चादर है। श्रीलक्ष्मी जी, उस पलंग पर तकिया के रूप में हैं। ऐसे दिव्य पर्यङ्क पर भगवान् ब्रह्माजी सुशोभित होते हैं। इस श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान को इस प्रकार से भली-भाँति जानने वाला ब्रह्मज्ञानौ उस पलंग पर सर्वप्रथम पैर रखकर आसीन होता है।

तदनन्तर ब्रह्माजी उस ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न करते हैं-तुम कौन हो? उन भगवान् ब्रह्माजी के प्रश्न का उत्तर उसे इस प्रकार से देना चाहिए ॥

मैं स्वयं ही वसन्तादि ऋतु स्वरूप हूँ, ऋतु से सम्बन्धित हूँ। मैं कारणभूत अव्याकृत आकाश एवं स्वयं प्रकाश रूप परब्रह्म अविनाशी परमात्म तत्त्व से प्रादुर्भूत हुआ हूँ। जो भूत (अतीत, यथार्थ कारण, जड़-चेतन स्वरूप चतुर्विध सर्ग एवं पञ्च महाभूत स्वरूप) है, उस संवत्सर का तेज मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं आत्मा हूँ। आप आत्मा हैं, हे भगवन् ! जो आप हैं, वहीं मैं हूँ। उस ब्रह्मवेत्ता के इस तरह से उत्तर देने पर ब्रह्माजी पुनः पूछते हैं कि मैं कौन हूँ? इसके उत्तर में वह इस प्रकार कहे-‘आप सत्य हैं’। जो सत्य है, जिसे तुम सत्य कहते हो, वह क्या है? ऐसा प्रश्न ब्रह्माजी के द्वारा पूछने पर वह इस प्रकार उत्तर दे-जो समस्त देवताओं एवं प्राणों से भी सर्वथा भिन्न एवं विशेष लक्षणों से युक्त हो, वह ‘सत्’ है और जो देवता प्राणस्वरूप है, वह ‘त्य’ है। वाणी के द्वारा जिस तत्त्व को ‘सत्य’ कहते हैं, वह यही है। यही सभी कुछ है। आप ही यह सभी कुछ है, अतः आप ही सत्य हैं। यही तथ्य ऋग्वेद के मन्त्र में इस प्रकार व्यक्त हुआ है- जिसका उदर यजुर्वेद है, मस्तक सामवेद है तथा सम्पूर्ण शरीर ऋग्वेद है, वह अविनाशी परमात्मा ‘ब्रह्मा’ के नाम से विख्यात है, वह जानने योग्य है। यह ब्रह्ममय-ब्रह्मरूप महान् ऋषि है।’

इसके बाद पुनः ब्रह्माजी उस उपासक से पूछते हैं- तुम मेरे पुरुषवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो? वह उत्तर दे-प्राण से । (प्र०)- स्त्रीवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो? (उ०) वाणी से। (प्र०) नपुंसक वाची नामों को किससे ग्रहण करते हो? (उ०) मन से। (प्र०) गन्ध का अनुभव किससे करते हो? (उ०) प्राण से -घ्राणेन्द्रिय से। (प्र०) रूपों को किससे ग्रहण करते हो? (उ०) नेत्र से। (प्र०) शब्दों को किससे सुनते हो? (उ०) कानों से (प्र०) अन्न का आस्वादन किससे करते हो? (उ०) जिह्वा से (प्र०) कर्म किससे करते हो? (उ०) हार्थो से । (प्र०) सुख-दुःखों का अनुभव किससे करते हो? (उ०) शरीर से। (प्र०) रति का आनन्द एवं प्रजोत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो? (उ०) उपस्थ से। (प्र०) गमन क्रिया किससे करते हो? (उ०) दोनो पैरों से। (प्र०) बुद्धि-वृत्तियों को, ज्ञातव्य विषयों को और मनोरथों को किससे ग्रहण करते हो? (उ०) प्रज्ञा से-ऐसा कहे। तब ब्रह्मा उससे कहते हैं-‘जल आदि प्रसिद्ध पाँच महाभूत मेरे स्थान हैं, अत: यह मेरा लोक भी जलादि-तत्त्व-प्रधान ही है। तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह तुम्हारा भी लोक है।’ वह ब्रह्मा को जो जिति (विजय करने की शक्ति) तथा व्यष्टि (सर्वव्यापकता) शक्ति है, वह उपासक इन दोनों शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार जानता है अर्थात् इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला ब्रह्मा की तरह शक्ति-सम्पन्न हो जाता है ॥

-कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद, ऋग्वेद कौषीतकी ब्राह्मण